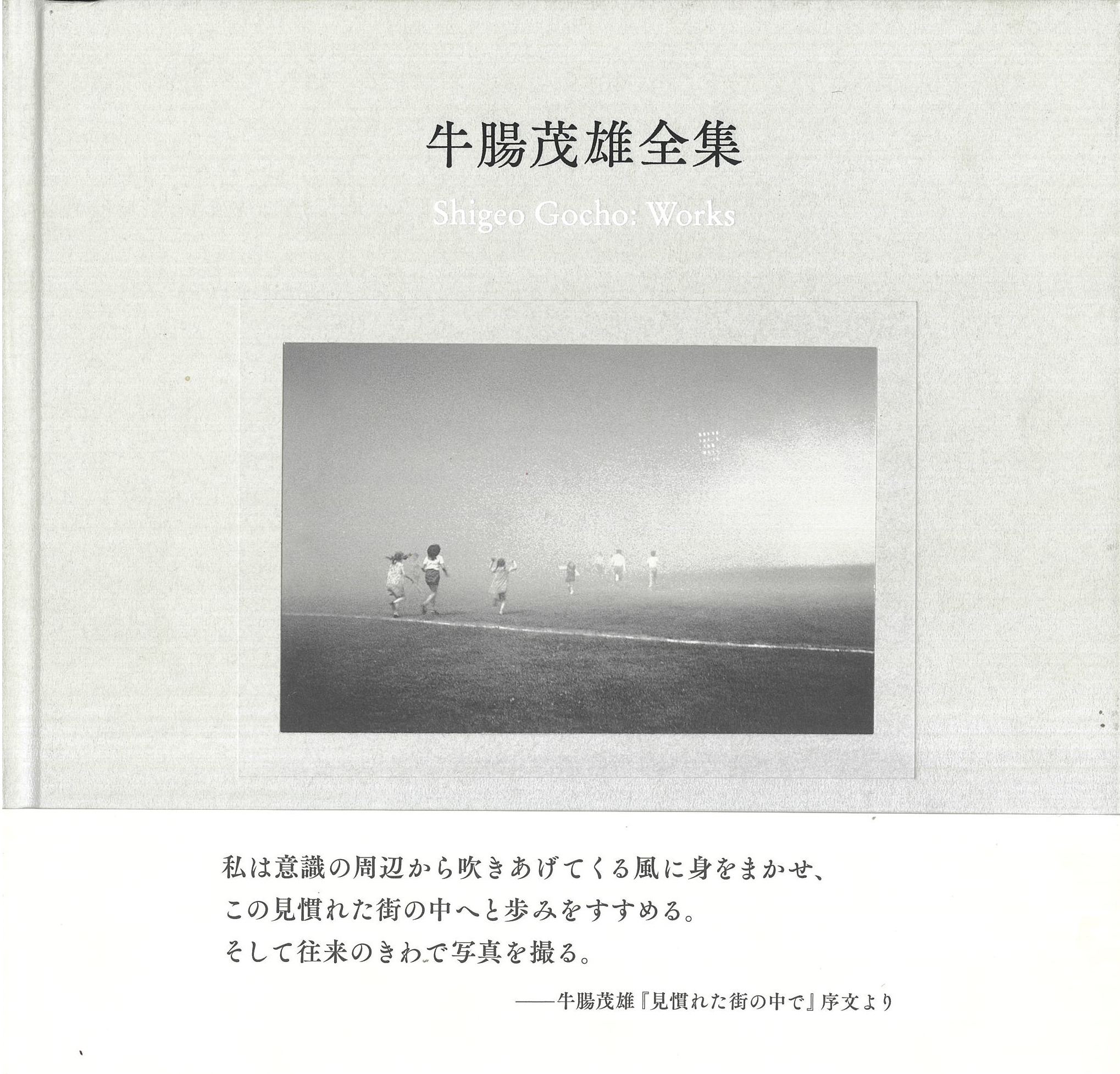

※main photograph: ©️Takuya Yamahata

In Summer 2019, FUJIFILM SQUARE held the exhibition “Heisei, Tokyo, Snap Shot Love” at Fujifilm Square Tokyo (June) and Fujifilm Photo Salon Osaka (July). During this exhibition, a portfolio review session was organized, where aspiring photographers could get advice by Shinya ARIMOTO, Mitsugu ONISHI, Koji ONAKA, Takehiko NAKAFUJI, Harvey YAMAGUCHI and Keizo MOTODA – six of the artists, whose works were shown at this exhibition.

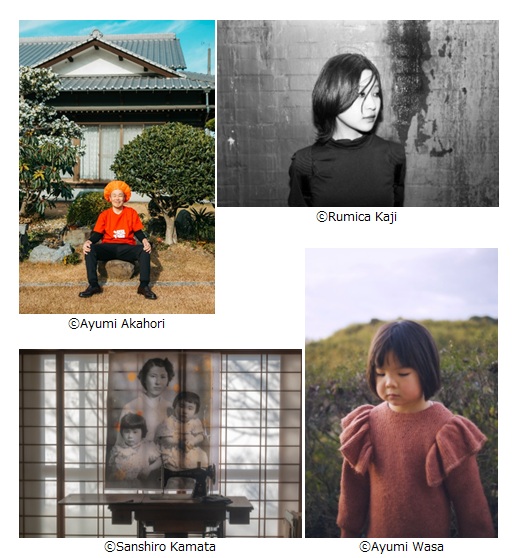

Out of a total of 78 participants, four photographers were selected, and it is FUJIFILM SQUARE’s great pleasure to now offer these four photographers a venue to exhibit their works here at the Fujifilm Square in Tokyo and at the Fujifilm Photo Salon in Osaka. We want to give these photographers the chance to experience the process of holding a photo exhibition, while receiving advice on planning and composition from the jurors who recommended them, so that they can further develop their talents and build the basis for future achievements.

The works of these four photographers, who all very seriously engage with photography, show us new possibilities of photographic expression. We hope you enjoy their works and thoughts along with the comments of the jurors.

Vol.1 @ Fujifilm Square Tokyo

Takuya YAMAHATA

“A Russian Diary”

(selected by: Koji ONAKA)

©️Takuya Yamahata

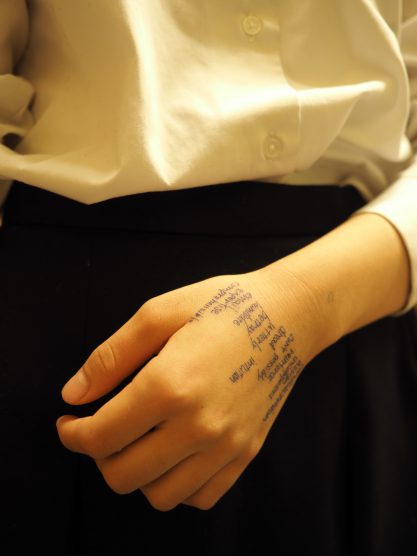

This exhibition consists of photographs taken when I studied abroad in Russia between 2016 to 2018, and photographs taken during sporadic visits to Russia between 2018 and 2020.

Traveling is interesting because it allows you to get a taste of the unexpected.

However, daily life in familiar surroundings is quite precious to me too.

I decided to study in Russia because I wanted to experience daily life in an unfamiliar environment.

The cats I fed, swimming in the ocean in April, a meteorite power spot, the sight of couples from behind, the time at friends’ houses – during my time in Russia I experienced a lot of this daily-life-preciousness.

I hope you enjoy these glimpses into the spaces and moments where the familiar and the unfamiliar meet.

Takuya Yamahata

©️Takuya Yamahata

Yamahata likes Russia, so he goes there often. Taking with him camera and film.

And he photographs whatever his mind feels drawn to.

Develops the film.

The photograph not as good as expected, yet, something unexpected in it coming out quite well.

Prints it in a dark room.

The color of the print not really that true to the original, yet, not that bad either.

That’s what’s fun for him, and soon he is off to Russia again.

It was obvious to me that Yamahata enjoys photography.

Koji ONAKA

(jury member)

Takuya Yamahata

1988 Born in Towada City, Aomori Prefecture.

2011 Graduates from the Department of Sociology, Musashi University.

2016-2018 Studies abroad in Vladivostok, Russia. After returning to Japan he begins participating in the darkroom club Ontama, working mainly in analog photography.

2019 Participates in “Fotofever” in Paris as a member of Ontama.

Vol.2 @ Fujifilm Square Tokyo

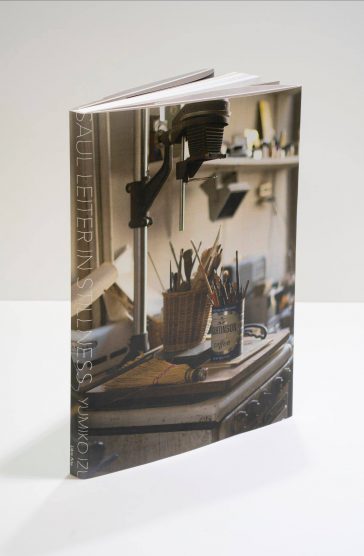

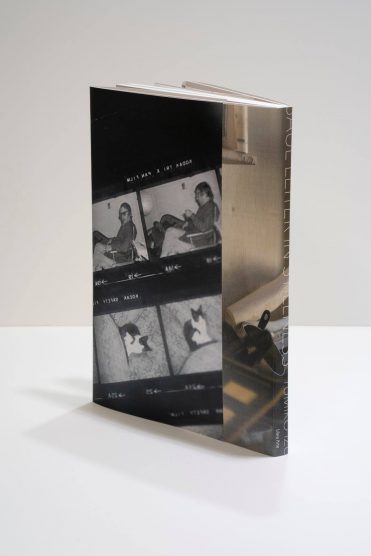

Takuro KONISHI

“Bamboo-Leaf Boat”

(recommended by: Takehiko NAKAFUJI)

©️Takuro Konishi

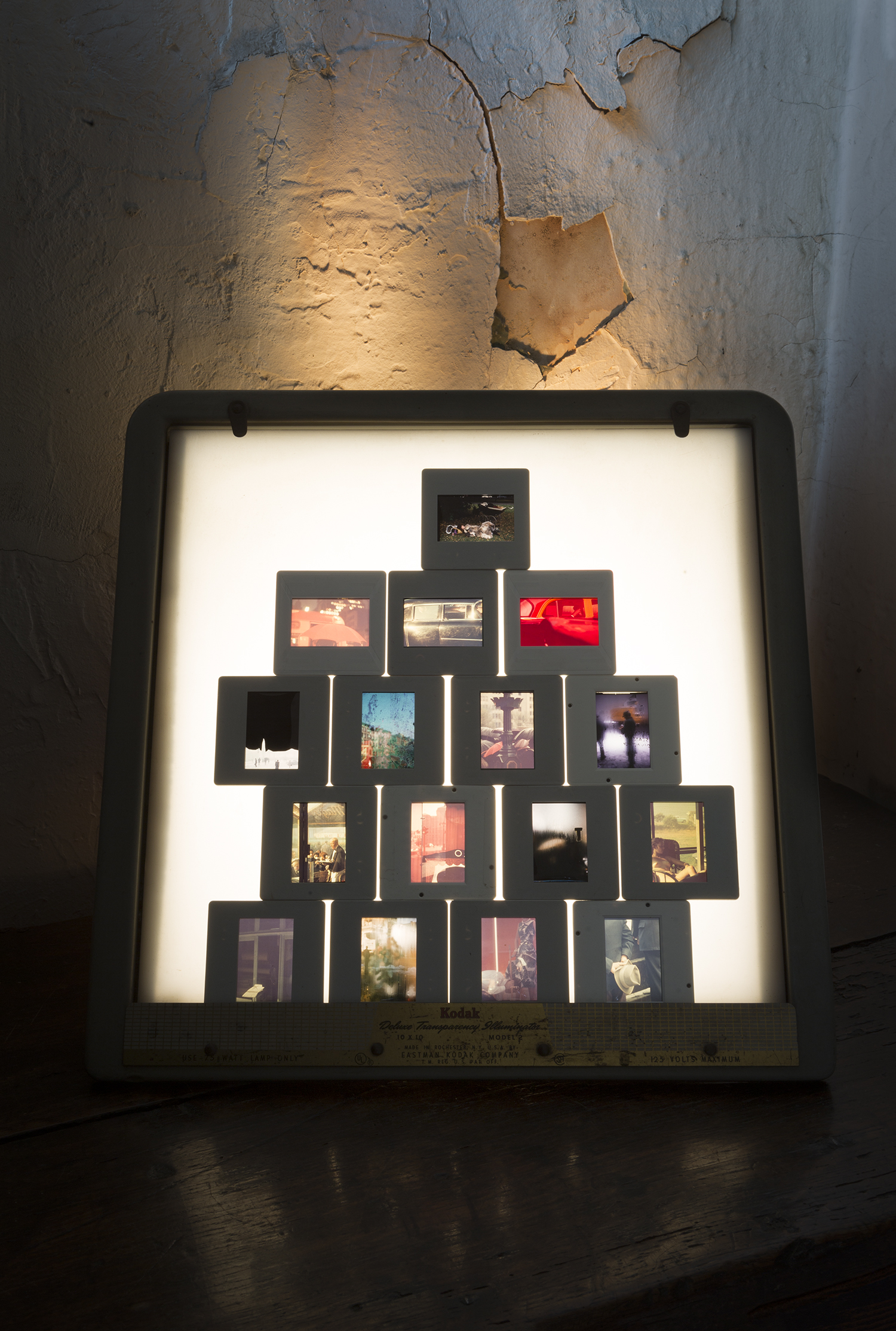

This is a series of photographs of my wife.

We live together for 18 years now, without the stork coming to visit us.

We live a life quite different from the one we imagined, floating like a small bamboo-leaf boat on a river.

There are times when our everyday life feels just like the repetition of the ever-same.

Within the ever-same scenery, one rarely gets excited about things, even when one sees them for the first time.

Even more so, when one approaches the end of what is commonly referred to as “middle age”.

I wish I could capture this world that I am so familiar with as if it were the first time that I see it.

What did I feel when I first came to this city?

What did I think when I saw rain for the first time?

I want to capture my world, bringing back to memory those things.

The American photographer Saul Leiter once said:

“Mysterious things happen in familiar places. You don’t have to go to the other side of the world.”

I want to walk around the same place every day, picking up little pieces of, continuing to reach out for these mysteries of life.

Takuro KONISHI

©️Takuro Konishi

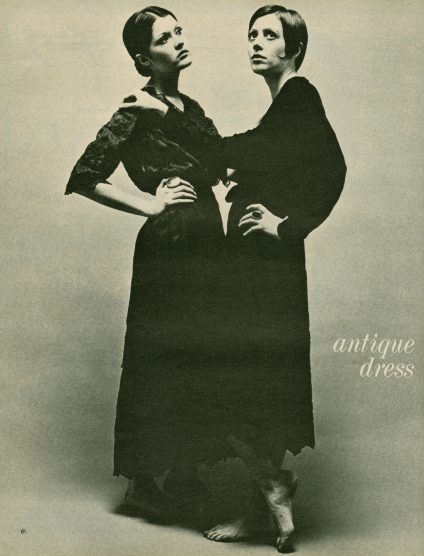

These monochrome prints, delicately depicting the small life of a couple, are infinitely beautiful.

The husband’s gaze at his wife is full of love, and, I guess, it is the wife’s deep trust in her husband that allows her to appear so naturally innocent in front of the camera.

However, the viewer might notice that within the somewhat melancholic expression of the wife looms a strange loneliness.

It is this the simultaneous presence of happiness and sorrow in this relation that lies at the core of Konishi’s works, a fragility symbolized by this exhibition’s title.

Takehiko NAKAFUJI

(jury member)

Takuro KONISHI

1969 Born in Itabashi-ku, Tokyo.

2010 Participated in a workshop by Nakamura Photographic Academy.

2014 Participated in the “Evening School of Photography” (yoru no shashin-gakko) workshop at Place M, Shinjuku, Tokyo.

2017 Solo exhibition “Tetsuko” a Place M, Shinjuku, Tokyo.

Vol.3 @ Fujifilm Salon Osaka

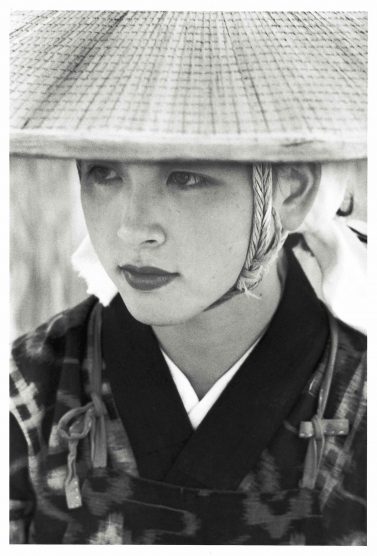

Mio SAKATO

“Mellow”

(recommended by: Keizo MOTODA)

©Mio Sakato

For this series I photographed young women between the age of 15 and 20, dressing them in school uniforms. The images are influenced by my experience of harassment in school and what I felt while looking through social media. I somehow feel the urge to look at social media even though people talk badly about me and post disturbing things. I felt that through and within photography I could escape that. I reduced my make-up to a minimum, because trying to fit in became exhausting. Trying to create a place where I can relax, through and within photographs – that was why I began to create photographs.

Mio Sakato

©Mio Sakato

Does the motivation for Ms. Maekawa’s work lie within her personal issues? Photographs don’t show the interior of a person – Or so people say. I think they sometimes do. – but a photograph surely is where a person’s interior and the visual outside connect, and others become involved. For, photographs show to others the reality in front of our eyes.

Through the process of preparing a photo exhibition, one thoroughly confronts and examines one’s work. One discovers new facets of one’s work. And I wonder: What kind of artist will this process transform Ms. Maekawa into? For now, let’s just enjoy this new point of departure.

Keizo Motoda

(jury member)

Mio Sakato

1999 Born in Osaka in 1999

2017 Graduates from Osaka City Industrial Arts High School

2018 Participates in group exhibition “Photo-Fre NEXT PROJECT EXHIBITION 2018” at Meiji no Ie, Higashikawa, Hokkaido

2019 Graduates from Visual Arts College, Osaka.

Participates in International Photo Flag Exhibition, Sankyubashisuji, Osaka.

Holds solo exhibition at TK GALLERY, Tokyo

Vol.4 @ Fujifilm Salon Osaka

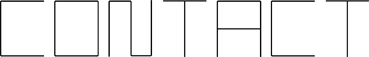

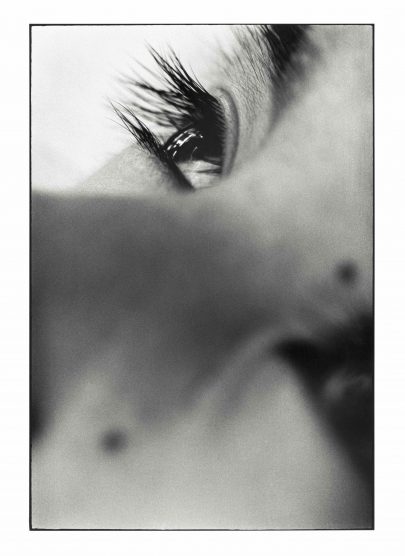

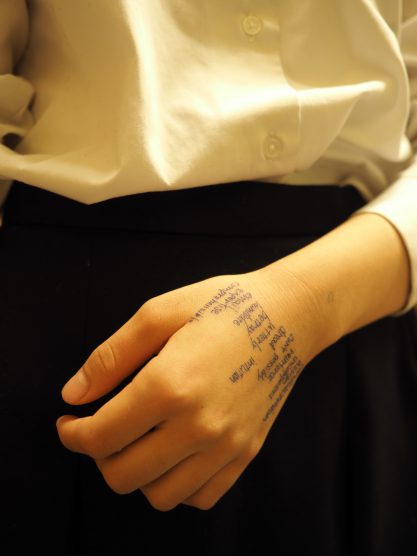

Tomoko MAEKAWA

“On the Verge”

(recommended by: Mitsugu ONISHI)

©Tomoko Maekawa

Since 2015, I have continued to take photographs of the landscapes in Tokushima and photographs of my daughter.

Photography made me unlearn my already given understanding of “the world”. I immersed myself in the process of looking, in the attempt to gain a deeper understanding of things, and while doing so, at one point, suddendly felt a warm fire being lit in my heart.

Photography is a series of choices.

Over time, these choices flushed out the sediment of all those words I had to swallow because of my position, because of my role, or out of consideration for others. They slowly broadened my perspective, away from my children, on which it was fixated for so long.

Before I encountered photography, I tended to be more emotional about things. I didn’t try to really see what it is going on in front of me. Nor did I try to look for hidden, for invisible things.

It’s strange. Trivial photographs of everyday life, nothing more than pieces of paper, bring back to mind a variety of sensations and memories, become a platform for connecting the different experiences and memories of me and my daughter, become themselve experiences and memories.

A fire ignited through the continous process of thinking about photography and the wish to come – sometimes with shaking hands – in contact with the contradictions and uncertainties in our world through the help of a camera. I believe that this fire can, however faintly, shed light on yet unseen horizons.

Tomoko Maekawa

©Tomoko Maekawa

“Conflict” grows bigger during the process of creating a photography. However, during this process one also experiences freedom: The freedom to return to oneself, and look at the world from one’s own individual point of view. Ms. Maekawa’s photographs are full of murmuring and frustration that often is excluded from “family albums” and show us why we have to continue living even during times like this. They show us that the mundane emotion of caring is steadily illuminating the future. And that we have no choice but to walk that way towards that future.

Mitsugu ONISHI

(jury member)

Tomoko Maekawa

1972 Born in Tokyo.

1998 Moves to Tokushima City.

2015 Participates in photography courses at Photo Archipelago Photography School.

Details

1 Tokyo Exhibitions

Vol.1 Takuya YAMAHATA “A Russian Diary” (recommended by: Koji ONAKA)

Vol.2 Takuro KONISHI “Bamboo-Leaf Boat” (recommended by: Takehiko NAKAFUJI)

Venue: FUJIFILM SQUARE

9 Chome-7-3 Akasaka, Minato City, Tokyo 107-0052

Period: 2020.08.28-202o.09.10

Opening Hours: 10:00 – 19:00

(open until 16:00 on the last day)

Admission: free

Organisation: FUJIFILM Corporation

Planning: Contact

2 Osaka Exhibitions

Vol.3 Mio Sakato “Mellow” (recommended by: Keizo MOTODA)

Vol.4 Tomoko MAEKAWA “On the Verge” (recommended by: Mitsugu ONISHI)

Venue: FUJIFILM SALON

2 Chome−2−3, Chuo Ward, Nanba, Osaka 542-0076

Period: 2020.10.02-202o.10.15

Opening Hours: 10:00 – 19:00

(open until 16:00 on the last day)

Admission: free

Organisation: FUJIFILM Corporation

Planning: Contact

<Still Movies>より @平間至

<Still Movies>より @平間至 <平間写真館大博覧会>©︎平間至

<平間写真館大博覧会>©︎平間至