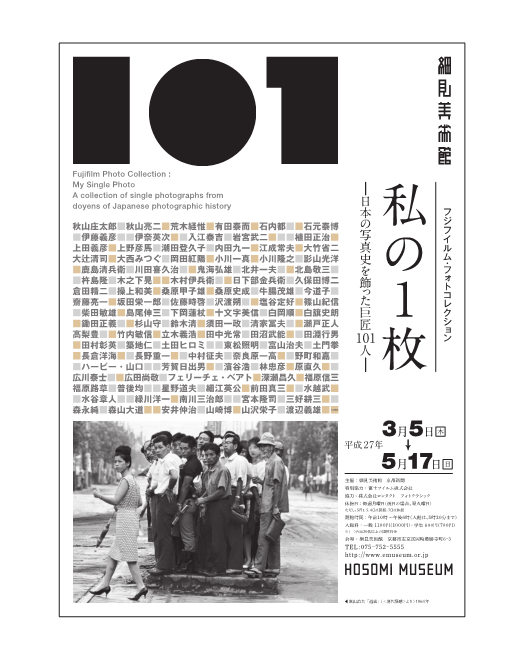

細見美術館

http://www.emuseum.or.jp

フジフイルムスクエア

http://fujifilmsquare.jp

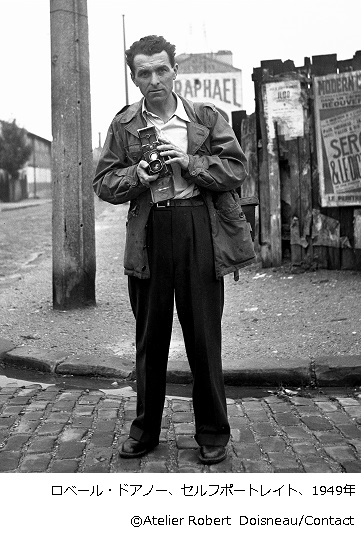

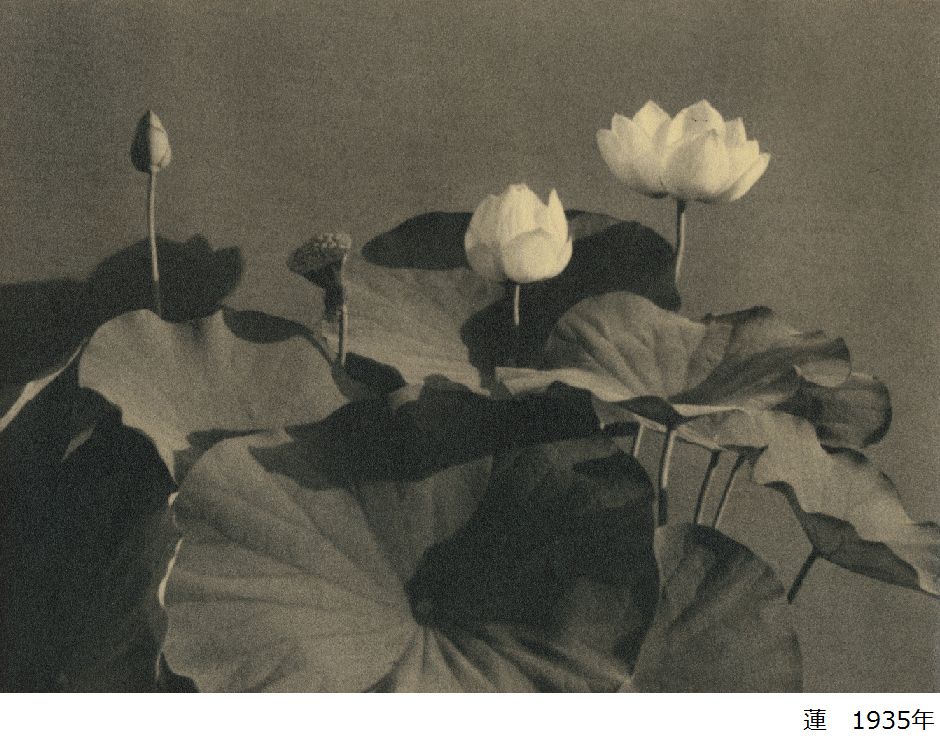

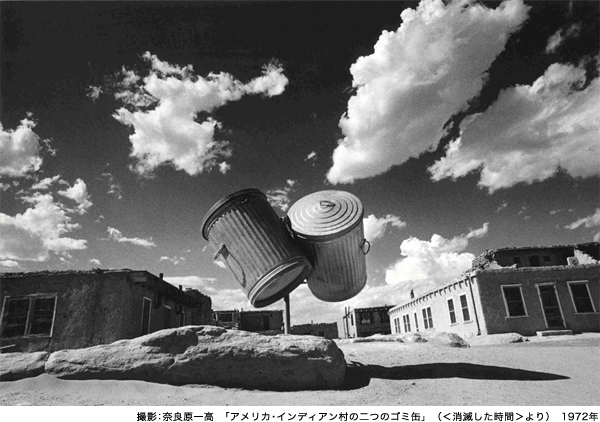

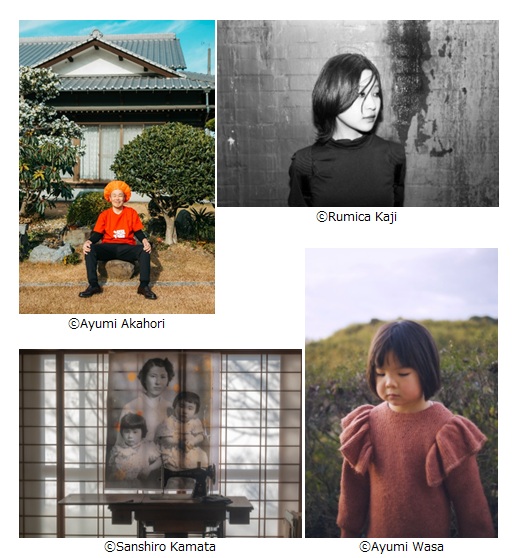

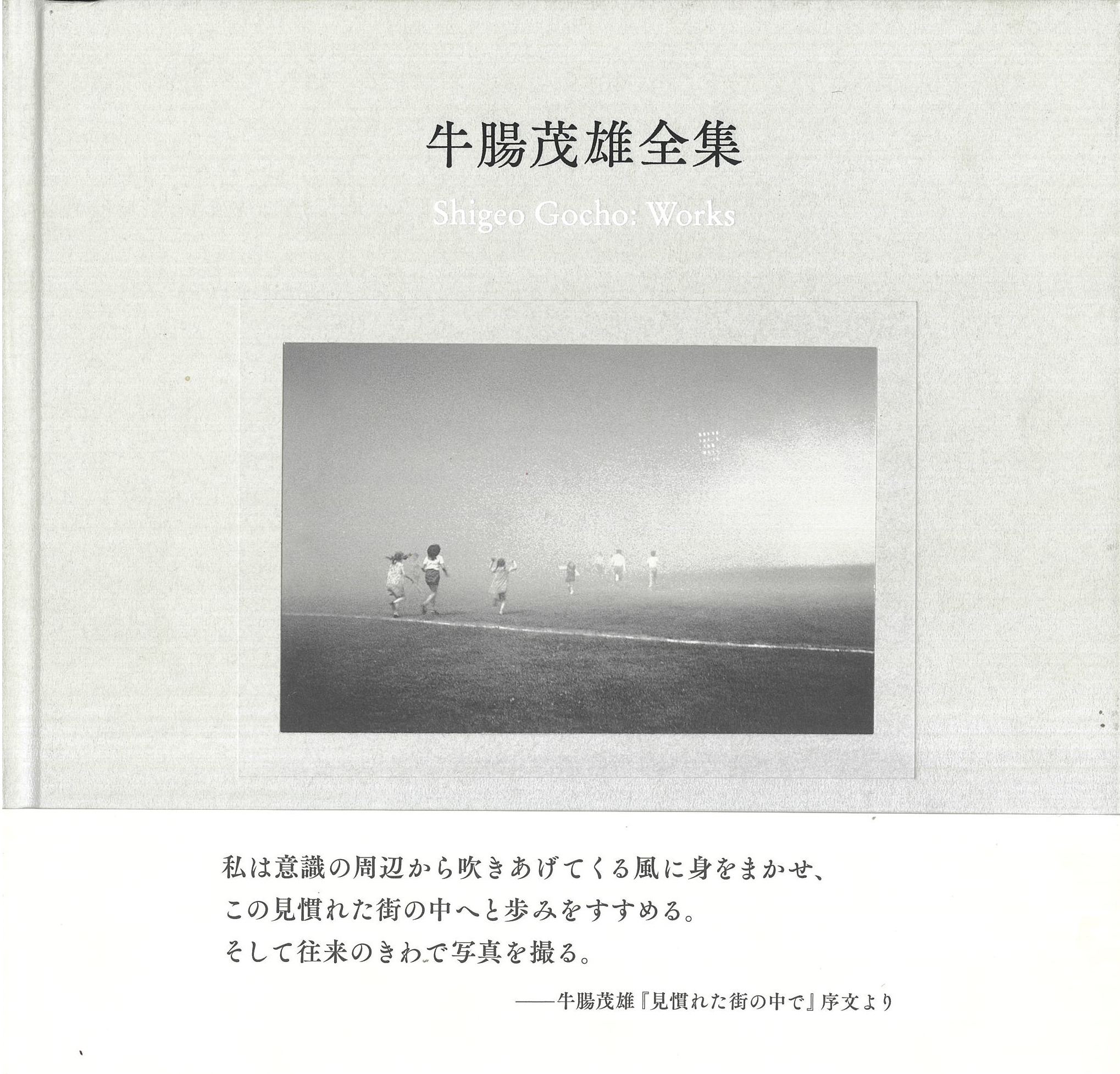

「フジフイルム・フォトコレクション」は、約150年前の日本への写真術伝来から、銀塩写真が最盛期を迎えた20世紀の間に活躍した写真家101名の「この1枚」を、銀塩プリントで後世に残す目的で創設されました。本展は富士フイルム株式会社(創業時は富士写真フイルム株式会社)の創立80周年を記念し、「写真文化を守る」ことを基本理念に収集された作品をもとに、多くの写真家によって築き上げられた、日本の写真史と写真界の発展の軌跡を展観するものです。

○出品写真家:

秋山庄太郎/秋山亮二/荒木経惟/有田泰而/石内都/石元泰博/伊藤義彦/伊奈英次/入江泰吉/岩宮武二/植田正治/上田義彦/上野彦馬/潮田登久子/内田九一/江成常夫/大竹省二/大辻清司/大西みつぐ/岡田紅陽/小川一真/小川隆之/影山光洋/鹿島清兵衛/川田喜久治/鬼海弘雄/北井一夫/北島敬三/杵島隆/木之下晃/木村伊兵衛/日下部金兵衛/久保田博二/倉田精二/操上和美/桑原甲子雄/桑原史成/牛腸茂雄/今道子/齋藤亮一/坂田栄一郎/佐藤時啓/沢渡朔/塩谷定好/篠山紀信/柴田敏雄/島尾伸三/下岡蓮杖/十文字美信/白岡順/白簱史朗/鋤田正義/杉山守/鈴木清/須田一政/清家冨夫/瀬戸正人/高梨豊/竹内敏信/立木義浩/田中光常/田沼武能/田淵行男/田村彰英/築地仁/土田ヒロミ/東松照明/富山治夫/土門/長倉洋海/長野重一/中村征夫/奈良原一高/野町和嘉/ハービー・山口/芳賀日出男/濱谷浩/林忠彦/原直久/広川泰士/広田尚敬/フェリーチェ・ベアト/深瀬昌久/福原信三/福原路草/普後均/星野道夫/細江英公/前田真三/水越武/水谷章人/緑川洋一/南川三治郎/宮本隆司/三好耕三/森永純/森山大道/安井仲治/山崎博/山沢栄子/渡辺義雄(50音順)

Fujifilm Photo Collection: My Single Photo

A collection of single photographs from doyens of Japanese photographic history

March 5 , Thursday – May 17, Sunday

Hosomi Museum

http://www.emuseum.or.jp

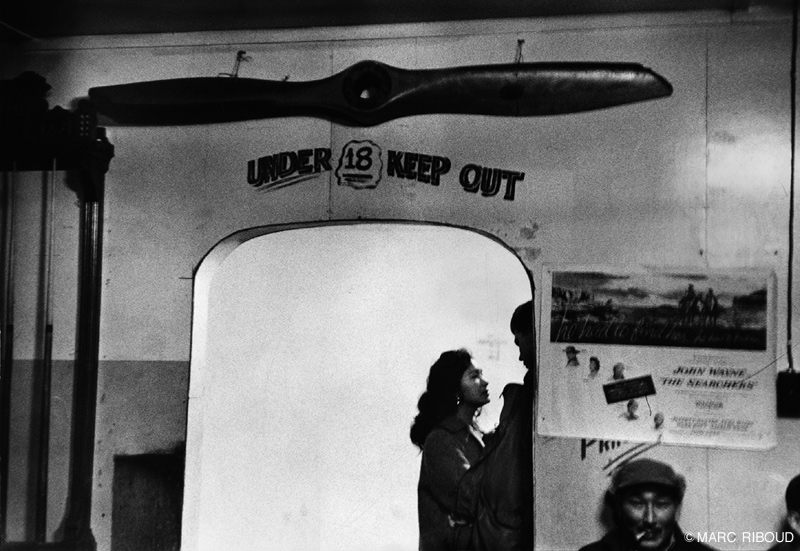

The exhibition features high-resolution silver halide prints produced with state-of-the-art technologies of a single photograph representative of approx. 100 of the leading lights from the 150-year history of Japanese photography. Prints include those from some pioneer Japanese photographers of the late Edo period (1603-1867), when photography was first introduced into Japan, through to the works of 20th century photographers who received high acclaim both at home and abroad.

The exhibition is being held to commemorate the 80th anniversary of the founding of FUJIFILM Corporation (known originally as Fuji Photo Film Co., Ltd.), to highlight the company’s commitment to preserving the culture of photography, and to celebrate the works of those who have dedicated their lives to photography and have been instrumental in the development of the history of Japanese photography.