「GOCHO SHIGEO 牛腸茂雄という写真家がいた。1946-1983」併催イベントとして、

三浦和人氏(本展監修協力)によるギャラリートークが開催されます。

三浦和人氏は牛腸茂雄と桑沢デザイン研究所以来のご友人であり、本展出品作品のプリンターとしてもご協力を頂戴しております。

日時:2016年11月26日(土)14:00-、16:00-(各回約30分)

会場:フジフイルム スクエア 写真歴史博物館

入場料:無料 *事前申込不要

「GOCHO SHIGEO 牛腸茂雄という写真家がいた。1946-1983」併催イベントとして、

三浦和人氏(本展監修協力)によるギャラリートークが開催されます。

三浦和人氏は牛腸茂雄と桑沢デザイン研究所以来のご友人であり、本展出品作品のプリンターとしてもご協力を頂戴しております。

日時:2016年11月26日(土)14:00-、16:00-(各回約30分)

会場:フジフイルム スクエア 写真歴史博物館

入場料:無料 *事前申込不要

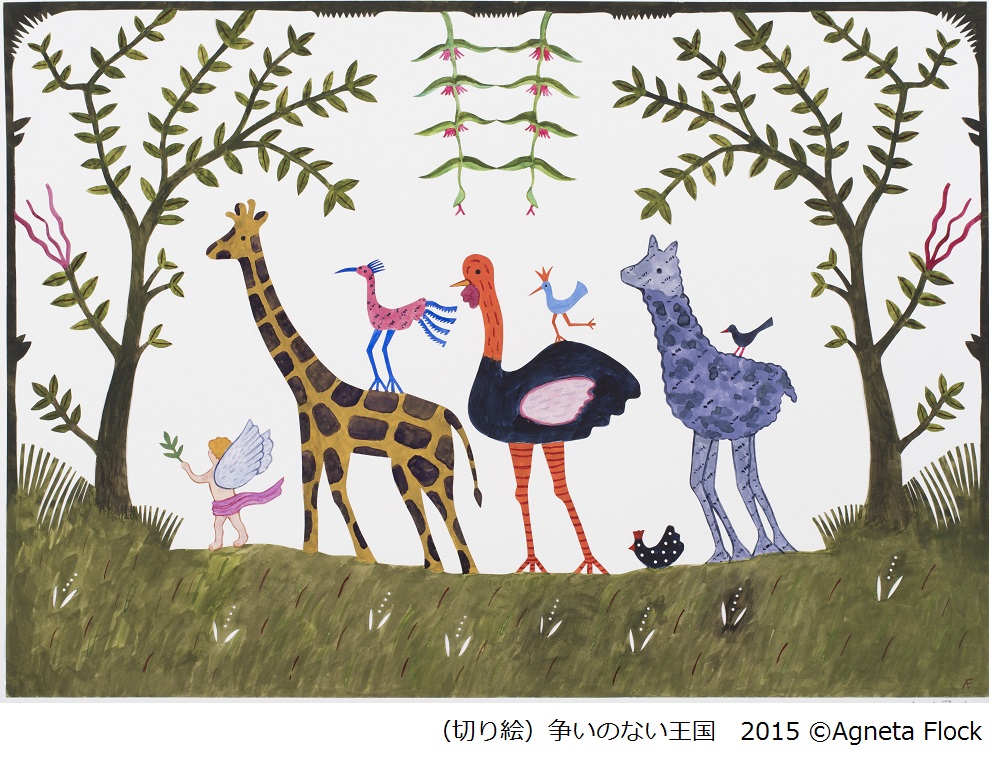

北欧の自然や伝統的な物語に育まれた“魔法の手”を持つ、スウェーデンの切り絵作家アグネータ・フロック。彼女はテキスタイル作家として独自の世界を築き上げた後、切り絵と出会い、独創的でファンタジー溢れる切り絵の世界を表現し続けています。見るものの心に幸福感をもたらして止まないアグネータの作品は、日々の小さな出来事に喜びを見出す彼女のライフスタイルとともに、日本でも多くの人を魅了しています。

本展では、彼女の原点でもある織の作品や、未発表作品を含む切り絵の代表作を一堂に展観するとともに、切り絵が彩るアグネータ流窓辺のコーディネートを再現。 北欧の深い精神性を受け継ぐアグネータの作品と暮らしの魅力に迫ります。

●Profile:Agneta Flock / アグネータ・フロック

1941年、スウェーデン・イェテボリー生まれ。1965年、スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学コンストファック、テキスタイル科卒業。40年以上テキスタイル作家として活動した後、切り絵作品の制作を本格的に始める。2004年にNHK「おしゃれ工房」に登場。さらに同テキスト目次に2年間にわたり作品を連載するなど幅広く活躍。2011年、NHKBSプレミアムで「ハイビジョン特集アグネータと魔法の切り絵」が放送され、大きな反響を呼んだ。

●Information:アグネータ・フロックさん ギャラリー・トーク開催

☆日 時 :10月22日(土)14:00~

10月24日(月)11:00~/14:00~(各回約30分)

☆西館1Fアレーナホール会場内 事前申込不要・参加無料(入場券は必要です)

*混雑した場合は、入場制限をさせていただく場合がございます。

*イベント内容が変更、中止となる場合がございます。予めご了承ください。

●展覧会概要(東京会場):

開催期間:2016年10月22日(土)~11月3日(木・祝)

開場時間:10:00~20:00(最終日は18:00まで)

*ご入場は閉場の30分前まで。

会 場 :玉川髙島屋S・C西館1F アレーナホール

〒158-0094 東京都世田谷区玉川3-17-1

URL:www.tamagawa-sc.com

問い合わせ:玉川髙島屋S・C TEL:03-3709-2222(代)

入場料 :一般 700円 / 高校生・中学生 500円 (各税込)

*小学生以下無料

*「障害者手帳」をご提示いただいたご本人様ならびにご同伴者1名様まで入場無料とさせていただきます。

主 催 :NHKサービスセンター/玉川髙島屋S・C

後 援 :スウェーデン大使館

協 力 :アクアビットジャパン/ジーディーセヴンス

企画制作:コンタクト

本展では、テキスタイル作家として活動するアグネータさんの、テキスタイル作品群をあわせて展覧致します。伝統的なスタイルから離れた独自の表現様式によって一躍注目をあびた、切り絵の原点ともいえる色彩とファンタジーあふれる作品をあわせてお楽しみ下さい。

*記載事項は2016年7月現在のものです。内容が変更になる場合もあります。

Phantasies from North Europe – The world of papercut artist Agneta Flock

Tokyo Tamagawa Takashimaya S・C West Bldg., 1F Arena Hall

October 22, 2016 (Sat.) – November 3, 2016 (Thu.)

10:00 –20:00(last admission 19:30)

*opened until 18:00 on November 3., 2016 (last admission 17:30)

Drawing inspiration from Sweden’s beautiful nature and Europe’s traditional folk tales, artist Agneta Flock has begun creating fanciful papercuts after having already established a unique world of textile design. Until today she continues to bring forth these magical papercuts, which – together with her stance to enjoy the small things and little pleasures of everyday life – keep enchanting people in Japan as well as abroad.

Besides woven textiles, one of the origins of her artistic career, this exhibition will show representative papercut works, some of which will be exhibited for the first time. In doing so, it will give an insight into Agneta Flock’s artistic world and her experience of everyday life.

“Papercuts add to life, as do the four seasons, color, ease and richness”

Agneta Flock

●Artist Profile

Born 1941 in Gothenburg, Sweden. After majoring in textile design at Konstfack University College of Arts, Crafts and Design, Agneta Flock, worked as textile artist for more than 40 years until she started creating papercut works on a full scale. In 2004 she was featured in NHK’s television program ‘Oshare Kobo’ (fashion atelier), after which her papercuts were used for the design of the accompanying magazine for two consecutive years. In 2011, NHK BS Premium broadcasted the high-vision special program “Agneta and her magical papercuts”, which created enthusiastic responses.

●Events during the exhibition

Gallery talk by Agneta Flock

Date: October 22., 2016 (Sat.), 14:00-14:30,

October 24. (Mon.), 11:00-11:30 and 14:00-14:30

Venue: Tokyo Tamagawa Takashima S・C West Bldg., Arena Hall 1F

Admissions: Free with an entrance ticket for the exhibition

*No registration required

*Schedules and contents may subject to changes.

●General Information:

Period:October 22, 2016 (Sat.) – November 3, 2016 (Thu.)

Opening Hours:10:00~20:00 (last admission 19:30)

*opened until 18:00 on November 3., 2016 (last admission 17:30)

Venue:Tokyo Tamagawa Takashimaya S・C West Bldg., 1F Arena Hall

Tamagawa 3-17-1, Setagaya-ku, Tokyo, 158-0094 Japan

URL: www.tamagawa-sc.com

TEL: 03-3709-2222 (Tamagawa Takashimaya)

Admissions:Adult 700 ¥, High School and Junior High School Students 500 ¥(tax. incl.)

*Free for children under the age of 12 and for persons with a Physical Disability Certificate (shogaisha techo) and one accompanying person.

Organization: NHK Service Center, Tamagawa Takashimaya S・C

Support: The Embassy of Sweden

Cooperation: Aquavit Japan

Planning and Production: Contact Co., Ltd.

*The information provided above is up to date as of July 2016. Contents may be subject to changes

「北欧から届いたファンタジー 切り絵作家 アグネータ・フロックの世界展」

-ご本人来日&ギャラリー・トーク開催のお知らせ-

関東発の大規模展覧会となる本展へのアグネータ・フロックさんの来日とギャラリー・トーク開催が決定いたしました。

切り絵やテキスタイル作品はもちろんの事、“日々の出来事に喜びを見出す”という彼女のライフスタイルや人柄が、テレビや雑誌で彼女を知った多くの女性を魅了し、京都・札幌・名古屋で開催されたギャラリー・トークには、多くのお客様にお越しいただきました。

ご本人と会場を周りながら、ファンタジー溢れる作品の創作について生の声で聴ける貴重な機会を、東京会場でも設けさせていただきましたので、是非皆様会場へお越し下さい。

●Information:アグネータ・フロックさん ギャラリー・トーク開催

☆日 時 :10月22日(土)14:00~

10月24日(月)11:00~/14:00~(各回約30分)

☆玉川髙島屋S・C西館1Fアレーナホール会場内

事前申込不要・参加無料(入場券は必要です)

*混雑した場合は、入場制限をさせていただく場合がございます。

*イベント内容が変更、中止となる場合がございます。予めご了承ください。

「北欧から届いたファンタジー 切り絵作家 アグネータ・フロックの世界展(東京会場)」(2016年10月22日~11月3日)の開催を記念して、アグネータ・フロックさんと、北欧の手工芸にも造詣が深い、パッチワークキルト作家斉藤謠子さんのお二人に、スウェーデンの暮らしとフォークアートについて語っていただきます。皆様この機会に是非ご参加ください。

日時:10月23日(日) 13:30~15:00

場所:東館4F コミュニティクラブ7号教室

定員:50名様

※お一人様につき2名様まで受付。※ご参加者は、小学生以上と限らせていただきます。

参加費:無料

お申込み期間:2016年9月1日(木)~9月10日(土)

スペシャルトークショーの応募については、玉川高島屋S・Cホームページへ

●Profile:Agneta Flock / アグネータ・フロック

1941年スウェーデン・イェテボリー生まれ。1965年スウェーデン国立芸術工芸デザイン大学コンストファック、テキスタイル科卒業。40年以上テキスタイル作家として活動し、その作品はストックホルム国立美術館などに収蔵されている。その後、切り絵作品の制作を本格的に始める。2004年にNHK「おしゃれ工房」に登場。さらに同テキスト目次に2年間にわたり作品を連載するなど幅広く活躍。2011年NHKBSプレミアムで「ハイビジョン特集アグネータと魔法の切り絵」が放送され、大きな反響を呼んだ。

●Profile:斉藤謠子(さいとうようこ)

パッチワークキルト作家/キルトパーティ(スクール兼ショップ)主宰/NHK文化センター講師/日本ヴォーグ社通信講座講師

1977年頃から、野原チャック氏に師事しパッチワークキルトに傾倒する。その後、オリジナル作品を次々と雑誌「SO-EN」「パッチワーク通信」「キルトジャパン」等に発表。1978年から講師となり、1985年からパッチワークスクール兼ショップ「キルトパーティ」を主宰する。近著「斉藤謠子のいま持ちたいキルトバッグ」2016年NHK出版、他著書多数。

●開催趣旨

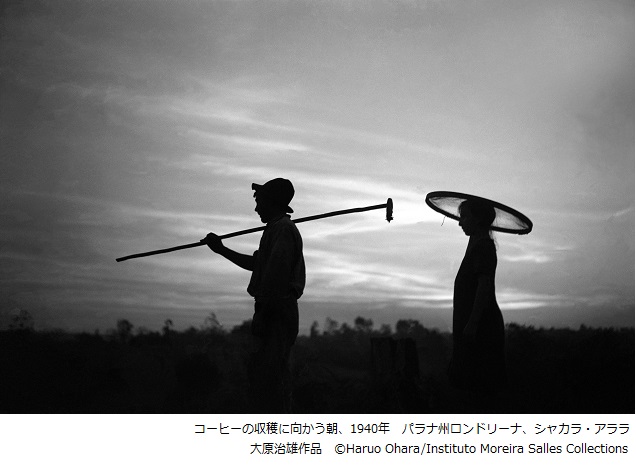

大原にとって写真とは-本展を象徴する作品

大原は、ブラジルへ渡ってから70年間、一日も欠かさずに日記を書き続けました。下記はその一部です。

特筆すべきは、優れた表現力ですが、大自然を相手に一喜一憂する日常を書き綴ることによって、不安に波立つ心を鎮めていたのかもしれません。ある年、霜害で農園のコーヒーの木が枯れてしまい、一家は10年間厳しい生活を送りました。その間にも、大原は、頭を抱えた自分自身のポートレイトを撮影し、ユーモアを感じさせる余裕さえ見せています。そして、再び農業が軌道に乗った後に撮影したのが、写真:)朝の雲、1952年 パラナ州テラ・ボア、大原のセルフポートレイトです。

画面を広く覆う朝の大空は、原生林を切り開いたからこそ現れた「空」と「水平線」であり、大原はこれを繰り返し撮影しています。開拓の象徴である広い空を背景に、くわえ煙草で、指先で鍬を操り、軽々とバランスを取る大原が、「天と地をつなぐやう」な姿として、撮影されています。苦難の日々を乗り越えた喜びに溢れる姿ですが、大原自身は画面右端に立っていることから、大原は、この写真の主役をブラジルの大地と空と捉えていることがわかります。本展を象徴する作品です。

大原の写真は、おおらかな大地と農作業の喜び、家族へ注がれる慈愛の眼差しに満ちています。また、スナップのような軽やかな印象の作品も、実は、自然光の取り入れ方、人物の動きや構図などが、綿密に計算されていることが見て取れ、大原の優れた観察力と表現力が感じられます。

また、近代写真の実験的精神をふんだんに取り入れながら、日常生活の中に「美」を見出し、独自の世界を作り上げようとする真摯な取り組みには、新しいものへの挑戦を恐れない精神の強さを感じることができます。人生の大切な時間や身の回りのものごとを、丁寧な手法で、写真芸術として開花させ、再び家族と共有する楽しみこそが、大原の生きる希望だったのではないでしょうか。

本展のみどころ-180点のモノクロ作品が語るもの

大原は、開拓したロンドリーナの町の発展は記録しましたが、過酷な労働や戦時中の混乱は、いっさい撮影しませんでした。あくまでも生活に根ざし、アマチュアの“農民写真家”を貫いたのです。農業を楽しみ、命を育む大地の恵みに感謝し、そして、新しい物事を学び、想像力を失わないこと-それが、写真を通して、大原が子どもたちに伝え、残したかったことかもしれません。大原の生涯を支えた写真が湛える豊かな表現力と深い精神性は、時代を超えて、人々の心に響くことでしょう。

幸夫人が1973年に亡くなると、大原は、9人の子どもたち一人ひとりのために、過去の膨大なネガを見直して編集し、家族の歴史を一冊にまとめた「アルバム帖」を作成します。1年間暗室にこもって一冊あたり約300枚もの写真を焼き、貼り付け、9冊を仕上げました。本展では、その貴重な「アルバム帖」も展示いたします。

1999年、大原は家族に見守られながら、89歳で永眠します。治雄と幸夫人に始まった大原家は、現在70人を超す大家族となっています。2008年、日本人のブラジル移民100周年記念の年に、遺族により、オリジナル・プリント、約2万枚のネガフィルム、写真用機材、蔵書、日記など一連の資料が「モレイラ・サーレス財団」に寄贈されました。本展では、同財団のコレクションよりモノクロ作品約180点を展示いたします。

*清里フォトアートミュージアム発行のPRESS RELEASEより転載させていただきました。

*記載事項は2016年8月現在のものです。内容が変更になる場合もございます。

大原治雄作品1(Ohara Haruo Works 1)

大原治雄作品2(Ohara Haruo Works 2)

ニュースリリース(PDF)はこちらへ

●大原治雄 Haruo Ohara(1909-1999)略歴

1909年11月、高知県吾川郡三瀬村(現・いの町)に農家の長男として生まれる。1927年、17歳で家族と移民としてブラジルに渡り、はじめサンパウロ州のコーヒー農園で働いた後、1933年、パラナ州ロンドリーナへの最初の開拓団として入植。1938年に小型カメラを手に入れ、コーヒーや果樹栽培の農作業の合間に趣味で撮影をはじめる。独自に研究を重ねながら技術を習得し、次第にカメラに没頭。1951年にはロンドリーナ市街地に生活を移し、「フォトシネクラブ・バンデイランチ」(サンパウロ)に入会。農業経営の一方、60年代後半まで国内外のサロンに積極的に参加。当時は無名のアマチュア写真家だったが、1970年代はじめから徐々に知られるようになり、地元新聞などで紹介される。1998年、「ロンドリーナ国際フェスティバル」および「第2回クリチバ市国際写真ビエンナーレ」で、初の個展「Olhares(眼差し)」展が開催され、大きな反響を呼ぶ。1999年、家族に見守られながらロンドリーナで永眠。享年89。2008年、日本人ブラジル移民100周年の機会に、遺族により写真と資料の一式が、ブラジル屈指の写真史料アーカイヴズであるモレイラ・サーレス財団に寄贈された。

*ブラジルの光、家族の風景-大原治雄写真集(発行:サウダージ・ブックス)大原治雄略歴より転載させていただきました。

NHK「日曜美術館」(2016年5月放送)の大原治雄特集で取材を受けた平間氏が、写真家の視点から読み解いた大原作品の魅力を語ります。

*イベント内容が変更、中止となる場合がございます。予めご了承ください。

会場:清里フォトアートミュージアム

〒407-0301 山梨県北杜市高根町清里3545-1222

TEL: 0551-48-5599

URL:http://www.kmopa.com/

日時:11月12日(土)14:00~15:00

*入館料のみ/予約不要

Profile 平間 至/ヒラマイタル

1963年、宮城県塩竃市に生まれる。日本大学芸術学部写真学科を卒業後、写真家イジマカオル氏に師事。躍動感のある人物撮影で、今までにないスタイルを打ち出し、写真から音楽が聞こえてくるような作品により、多くのミュージシャン撮影を手掛ける。近年では舞踏家の田中 泯(タナカミン)氏の「-場踊り-」シリーズをライフワークとし、世界との一体感を感じさせるような作品制作を追及している。2006年よりゼラチンシルバーセッションに参加、2008年より「塩竃フォトフェスティバル」を企画・プロデュース。2009年よりレンタル暗室&ギャラリー「PIPPO」をオープンし、多彩なワークショップを企画する等、フィルム写真の普及活動を行っている。

2013年には、俳優・綾野剛写真集「胎響」(ワニブックス)や、田中 泯氏との写真集「Last Movement-最終の身振りへ向けて?」(博進堂)の発表と共に個展も行い、大きな注目を集めた。2012年より塩竃にて、音楽フェスティバル「GAMA ROCK」主催。

*平間至氏オフィシャルウェッブサイトより転載させていただきました。

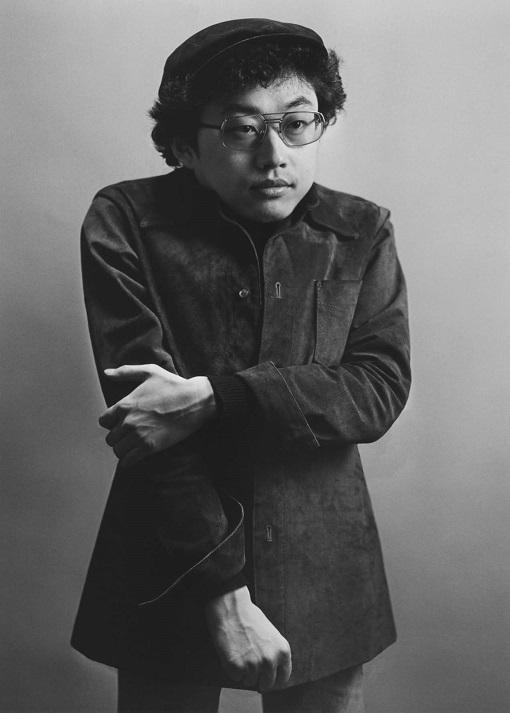

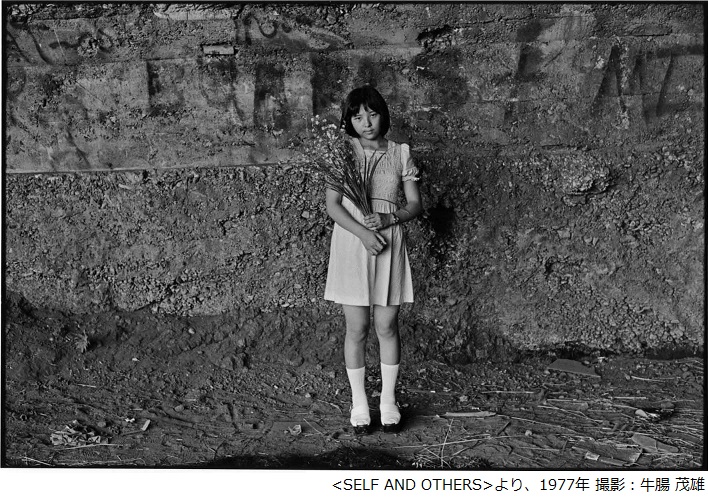

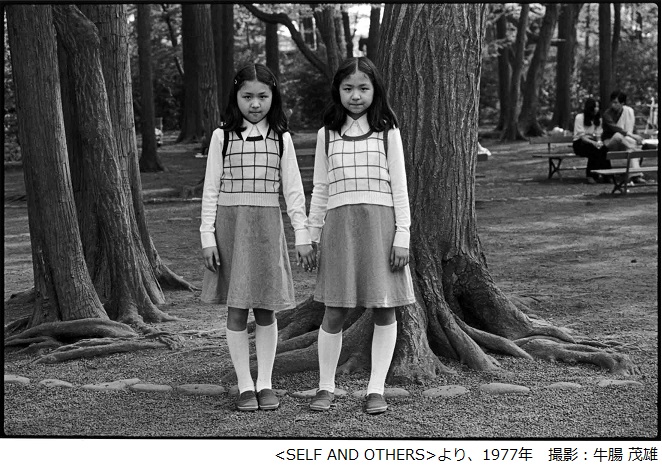

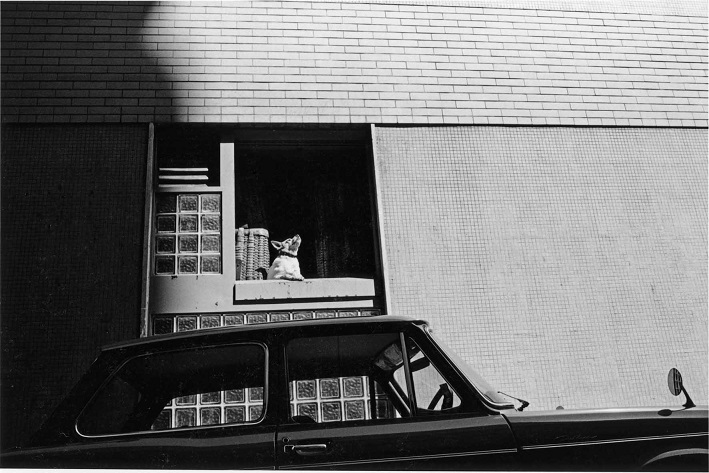

新しい写真表現の豊穣期であった1970年代、その一翼を担う写真家として注目を浴びながら、36歳という若さでこの世を去った牛腸茂雄という写真家がいました。1946年、新潟県に生まれた牛腸茂雄は3歳で胸椎カリエスを患い、長期間にわたって下半身をギプスで固定される生活を余儀なくされたことから成長が止まり、生涯、身体的ハンディとともに生きていくことになりました。10代からデザインの分野で非凡な才能を見せた牛腸の大きな転機となったのが、高校卒業後、デザイナーを志し進学した桑沢デザイン研究所での大辻清司との出会いでした。戦後美術史に重要な足跡を残した写真家・大辻は、新しい世代の礎となる才能を数多く見出した優れた教育者でもありました。「もしこれを育てないで放って置くならば、教師の犯罪である、とさえ思った」。その回想にある言葉通りの大辻の熱心な説得は、牛腸の心を動かし本格的に写真の道を歩む決意を固めます。レンズを通して見つめる新たな世界を獲得した牛腸茂雄は、憑かれるように創造の世界に没頭し、カメラ雑誌などに発表した作品が次第に評判を呼び、若い世代の写真家として注目されるようになっていきました。何気ない日常で出会った子どもたち、家族、友人…静逸で淡々とした作品の奥からこちらを見つめる被写体のまなざしは、写真を通して「自分と世界との関わり」を探求し続けた牛腸茂雄のポートレイトでもあります。その身体的ハンディゆえに「見ること」と「見られること」、「自己」と「他者」との関係性を意識することを強いられていた牛腸が世界を見るまなざしには、常に初めて世界をみたような初々しさと深い洞察が共存しています。本展は、<日々><幼年の「時間(とき)」><SELF AND OTHERS>などモノクロ作品のシリーズから精選した約30点により「夭折の写真家」牛腸茂雄の足跡をたどります。近年、再評価の新たな機運が高まる牛腸茂雄が提示する世界は、見るものそれぞれの奥に眠る記憶を呼び起こし、静かで深い感動を呼ぶものと確信します。

ニュースリリース(PDF)はこちらへ

作家・作品紹介はこちらへ

企画展名:FUJIFILM SQUARE 写真歴史博物館企画写真展

「GOCHO SHIGEO 牛腸茂雄という写真家がいた。1946-1983」

開催期間:2016年10月1日(土)-12月28日(水)

10:00 -19:00(入場は18 :50まで)会期中無休

会場:FUJIFILM SQUARE (フジフイルム スクエア)写真歴史博物館

〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番3号(東京ミッドタウン・ウエスト)

TEL 03-6271-3350

URL http://fujifilmsquare.jp

作品点数:約30点

入場料:無 料

主催:富士フイルム株式会社

監修協力:三浦和人

後援:港区教育委員会

企画:コンタクト

牛腸茂雄(ごちょう しげお)略歴:

1946年11月2日、新潟県南蒲原郡加茂町(現・加茂市)で金物屋を営む家に次男として生まれる。3歳で胸椎カリエスを患いほぼ1年間を寝たきりで送る。 10代から数々の美術展、ポスター展などに入選。 1965年、新潟県立三条実業高等学校を卒業後、桑沢デザイン研究所リビングデザイン科入学、その後、リビングデザイン研究科写真専攻に進む。 1968年、同校卒業。デザインの仕事と並行して写真を撮り続ける。 1977年、『SELF AND OTHERS』(白亜館)を自費出版。1978年、本写真集と展覧会により日本写真協会賞新人賞受賞。 1983年、体調不良のため実家に戻り静養を続けるが、6月2日、心不全のため死去。享年36歳。 2004年には回顧展「牛腸茂雄 1946-1983」(新潟市立美術館、山形美術館、三鷹市民ギャラリー)が開催され、2000年には佐藤真監督によるドキュメンタリー映画「SELF AND OTHERS」が製作され大きな反響を呼ぶ。 2013年、『こども』(白水社)、新装版『見慣れた街の中で』(山羊舍)が相次いで刊行された。

関連イベント:

1.「SELF AND OTHERS」上映会&飯沢耕太郎氏(写真評論家)講演会

第一部 ドキュメンタリー映画「SELF AND OTHERS」(佐藤真監督、2000年)上映

第二部「牛腸茂雄と『SELF AND OTHERS』を巡って」飯沢耕太郎氏(写真評論家)講演

<内容>

「阿賀に生きる」などの作品により、国内外で高い評価を得た佐藤真監督(1957年-2007年)により牛腸没後の2000年に製作されたドキュメンタリー映画「SELF AND OTHERS」は、牛腸を知る人のインタビューなどを一切排除し、牛腸茂雄の写真と撮影地をたどり、残された草稿、手紙、肉声などとのコラージュによって構成した革新的ドキュメンタリーとして、公開時、大きな評判を呼びました。本編上映後、牛腸茂雄の再評価の契機を作り、生前の佐藤監督とも交流のあった写真評論家の飯沢耕太郎氏に牛腸作品についてお話しいただきます。

日時:2016年11月5日(土)13:30-15:30(開場は13:00)

会場:フジフイルム スクエア 2F特設会場/入場料:無料

定員:150名(事前申込制)/協力:ユーロスペース

参加申込:10月5日(水)10:00からお電話、もしくはフジフイルム スクエア受付にて承ります。

TEL : 03-6271-3350 (受付時間10:00-18:00)

2.本展監修協力・三浦和人氏によるギャラリートーク

(桑沢デザイン研究所以来の友人、本展出品作品プリンター)

日時:2016年11月26日(土)①14:00-②16:00-(各回約30分)

会場:フジフイルム スクエア 写真歴史博物館

入場料:無料 (事前申込不要)

*イベント内容が変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。

*記載事項は2016年7月現在のものです。内容が変更になる場合もございます。

There was a man called

Gocho Shigeo

1946-1983

An exhibition of works by photographer Gocho Shigeo, presented and hosted by

The Photo History Museum at FUJIFILM SQUARE

Title:‘There was a man called Gocho Shigeo (1946-1983)’

An exhibition of works by photographer Gocho Shigeo, presented and hosted by The Photo History Museum at FUJIFILM SQUARE

Period:October 1st , 2016 (Saturday) – December 28th, 2016 (Wednesday)

open everyday from 10:00 to 19:00(last admission 18:50)

Number of exhibited works:30

Venue:The Photo History Museum at FUJIFILM SQUARE FUJIFILM SQUARE

9-7-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052 JAPAN

(Tokyo Midtown West)

TEL 03-6271-3350 URL http://fujifilmsquare.jp

Admissions: Free

Organisation:FUJIFILM Corporation

Cooperation:MIURA Kazuto

Collaboration:The Minato-ku Board of Education

Planning and Production:Contact Co., Ltd.

About the Exhibtion:

There was a photographer called Gocho Shigeo. He left this world prematurely at the age of 36. Nevertheless, he gained a lot of attention; during the 1970s, a fertile period that saw a variety of new photographic expressions and in whose development and deployment he played an important role.

Gocho Shigeo was born 1946 in Niigata Prefecture. Falling ill with Pott’s disease (vertebral tuberculosis) at the age of 3, he was forced to wear a cast to stabilize his lower body over a long period of time. It was a measure that influenced his growth and led him to lead a life with a physically disabled body. A major turning point for the young Gocho, who showed great talent in the field of design, was the encounter with photographer Kiyoji Otsuji at the Kuwasawa Design School after he graduated from Highschool. Otsuji was an important figure in the post-war art world and was also a distinguished supporter and educator of many of those artists that later founded a new generation of Japanese photography and art more generally. “As a teacher, ignoring and not supporting this talent I would have committed a crime”. The passion emanating from Otsuji’s recollection of his encounter with Gocho also fueled his persuasion of him, which in turn led Gocho to not only pursue a career as designer but also set him onto the path to become the photographer we know him as today.

Subsequently Gocho, who found himself a new world of creation behind and in front of the camera, began to actively take part in Japan’s photographic scene by publishing works in photographic magazines; works that soon attracted the attention of renowned photographers and critics. His casual photographs of children, of his family and friends – his photographic subjects gazing at us from within his quiet and matter-of-fact works mirror Gocho’s life-long inquiry into the personal relation between the ‘self’ and ‘others’. In his gaze, shaped by the experience of his handicapped self being not only the one looking but constantly also the ‘other’ being looked at, we find an uncontrived look at the world coexisting with a yet deep insight into the workings of the world.

This exhibition traces the ways Gocho was looking at the world, from his earliest works until his premature death by presenting selected monochrome images from series such as ‘Every day’, ‘Childhood’ and ‘SELF AND OTHERS’. In recent years Gocho has become the subject of re-evaluation and we hope that you, too, in the world he shows us, (re-)discover yourself in the ‘other’.

About the Artist

Gocho Shigeo was born November 2nd, 1946, as the second son of a hardware merchant in the district of Kamo (now the City of Kamo) of Minamikanbara County in Niigata prefecture. After falling ill with Pott’s disease (vertebral tuberculosis) at the age of 3, he spends nearly a whole year in bed. In his teens, several of his works get selected for various art and poster exhibitions. In 1965, after graduating from the Niigata Prefectural Sanjo Business High School, Gocho enters the Living Design Department of Kuwasawa Design School where he finally proceeds to the Photography Department and graduates in 1968. He continues to take photographs while working as designer. 1977, he self-publishes a collection of images under the title ‘SELF AND OTHERS’ (Hakuakan, Nagoya). In 1978 he wins the Newcomer Award of the Photographic Society of Japan for this collection and its subsequent exhibition. In 1983 he returns home due to his worsened physical condition, but despite continuous efforts to improve his condition, dies on June 2 of heart failure. He was 36 years old. A retrospective exhibition under the title ‘Shigeo Gocho 1946-1983’ was held 2004 at The Niigata City Museum of Art, The Yamagata Museum of Art and Mitaka Civic Art Gallery. In 2000, director Sato Masato released his documentary on Gocho, which he named after Gocho’s 1977 photo-collection ‘SELF AND OTHERS’ and received wide acclaim. 2013 saw the publication of his photo-collection ‘Children’ (Hakusuisha, Tokyo) and a newly designed edition of the ‘Familiar Street Scenes’ (Yagisha, Tokyo).

Events during the exhibtion:

1. Screening of the documentary ‘SELF AND OTHERS’ with a follow-up lecture by photography critic Iizawa Kotaro

Part 1Screening of ‘SELF AND OTHERS’(SATO Makoto, 2000, 53 min.)

Part 2Lecture ‘On Gocho Shigeo and his collection SELF AND OTHERS’,

Iizawa Kotaro, photography critic

‘SELF AND OTHERS’, shot by director Sato Makoto (1957-2007; renowned internationally for works such as ‘Living on the River Agano’, 1993) in 2000, 17 years after Gocho’s death, is an out-of-the-box documentary that received wide acclaim. Sato refrains from using any kind of interviews with people Gocho knew, but instead offers a collage of Gocho’s works, footages of places appearing in his photographs, original voice recordings, letters and manuscripts by the artists. After the screening, photography critic IIZAWA Kotaro, who is not only one of the leading figures behind the recent re-evaluation of Gocho’s work but also was acquainted with director Sato, will give a talk on Gocho and his work.

Date:November 5th , 2016 (Saturday) 13:30 – 15:30(admission from 13:00)

Venue:FUJIFILM SQUARE 2F

Admissions: Free

Max. number of participants:150 (Registration required)

Reservations can be made by telephone or directly at FUJIFILM SQUARE

TEL: 03-6271-3350 (Reception hours 10:00-18:00)

Collaboration: Eurospace

2. Gallery Talk by photographer Miura Kazuto, friend to Gocho since his days at the Kuwasa Design School and developed the prints for this exhibition

Date:November 26th , 2016 (Saturday), 14:00-14:30 and 16:00-16:30

Venue:The Photo History Museum at FUJIFILM SQUARE

Admissions:Free

*No registration required