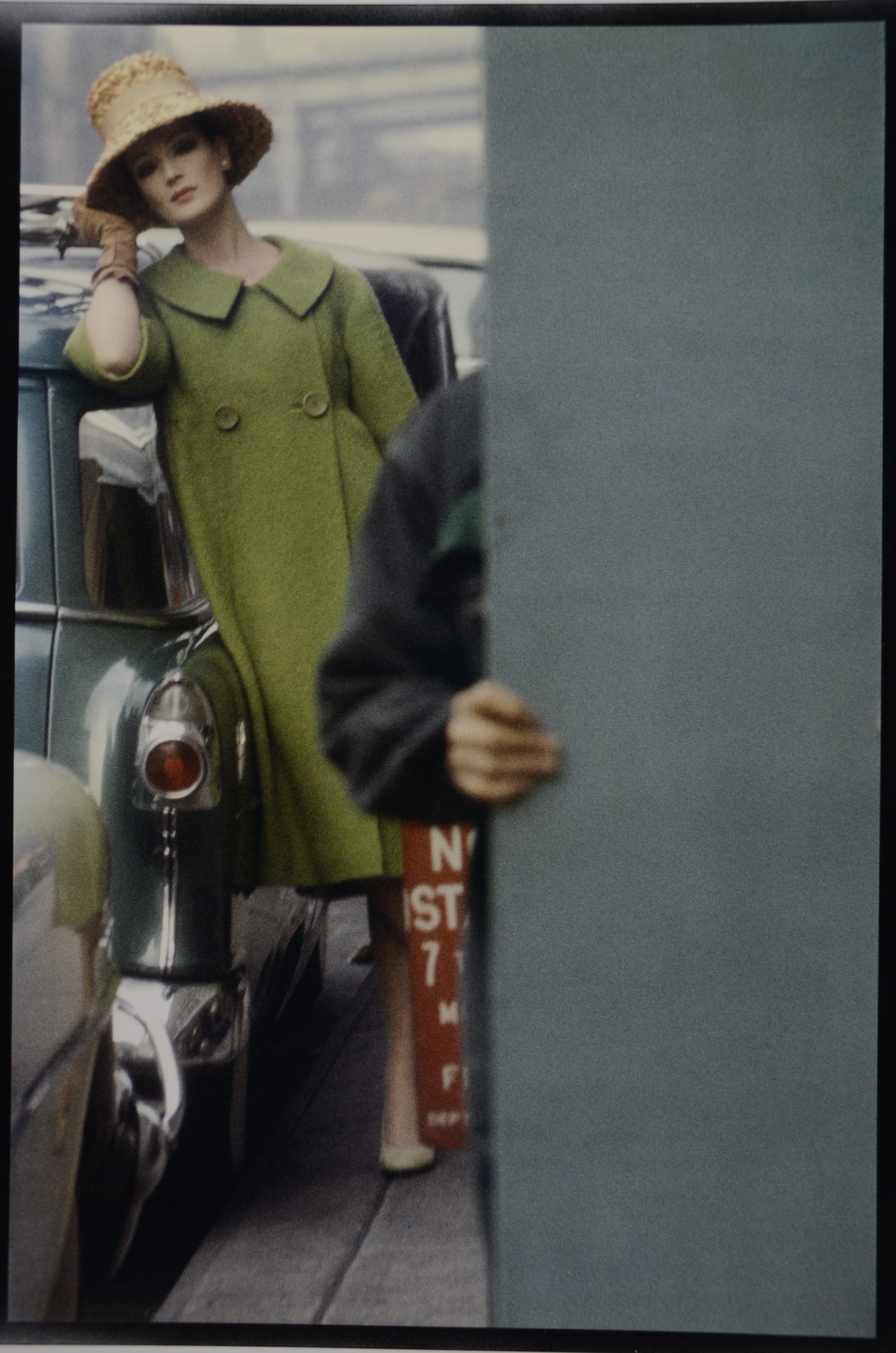

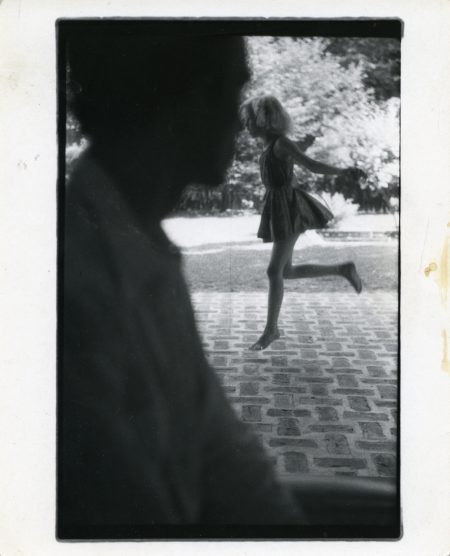

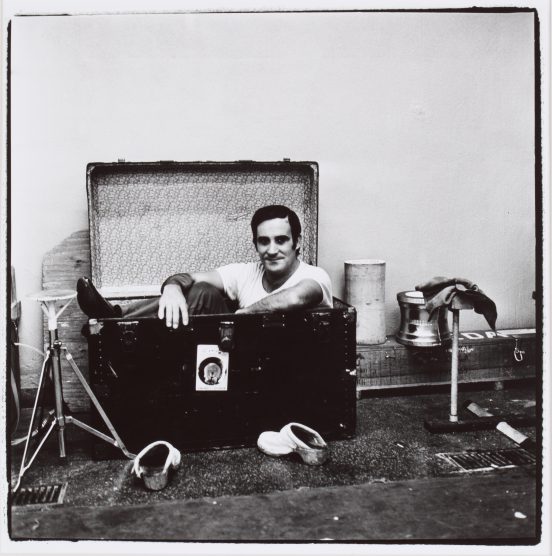

※フライヤーメイン画像

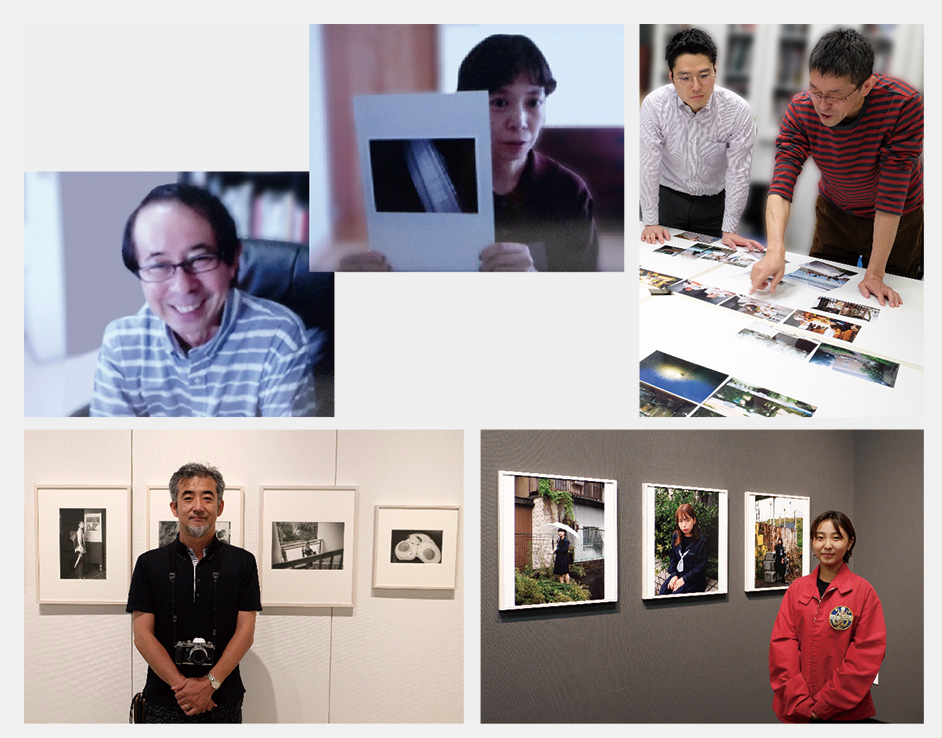

「ポートフォリオレビュー/アワード」は、45歳以下の写真家・写真家を志す方から作品を募集し、プロ写真家から作品に対するアドバイスをしていただき、優秀な作品に写真展開催の機会を提供するという企画です。富士フイルムが運営する若手写真家応援プロジェクトの新部門として開催しました。

今回、定員を大きく上回る応募をいただき、レビュワー4名による事前審査を通過した44名の参加者に対し、8月にオンラインによるレビューを実施しました。

9月には、一次選考を通過した12名を対象に、前回のアドバイス等を生かし、ブラッシュアップした作品にて、ファイナリストレビューを実施。

そして10月、アワード受賞者4名が決定しました。参加者1人1人とレビュワーとの熱い対話が、それぞれの今後の作品制作につながる良い機会となりました。

アワード受賞者は、各推薦写真家・企画者・富士フイルムのサポートを受けながら、富士フィルムスクエアでの個展に向けて準備を進めていきました。作品構成から告知物・展示物制作、搬入作業等、開催までのプロセスを丁寧に学び、完成させた4名の個展をお楽しみください。

展覧会情報 Details

入場無料・会期中無休

・東京展

会 場 :FUJIFILM SQUARE(フジフイルム スクエア)内 富士フイルムフォトサロン 東京

〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目7番3号(東京ミッドタウン・ウエスト)

TEL: 03-6271-3351

URL:https://fujifilmsquare.jp

会 期 :2023年3月24日(金)〜4月13日(木) 会期中無休

開館時間:10:00〜19:00 ※最終日は14:00まで、入館は終了10分前まで

・大阪展

会 場 :富士フィルムフォトサロン 大阪

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波2-2-3 御堂筋グランドビル2階

TEL: 06-6205-8000

URL:https://www.fujifilm.co.jp/photosalon/osaka/

会 期 :2023年4月28日(金)〜5月11日(木) 会期中無休

開館時間:10:00〜19:00 ※最終日は14:00まで、入館は終了10分前まで

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載内容に変更が生じる場合がございます。最新情報は当館ホームページをご確認ください。

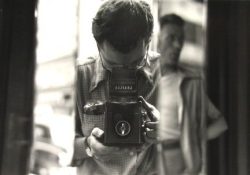

受賞作家紹介 Artist profile

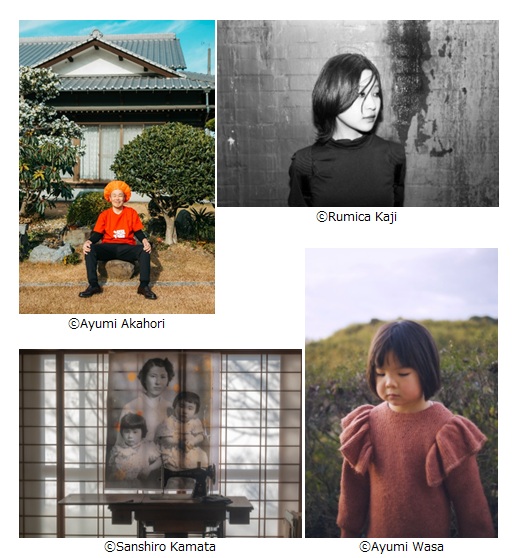

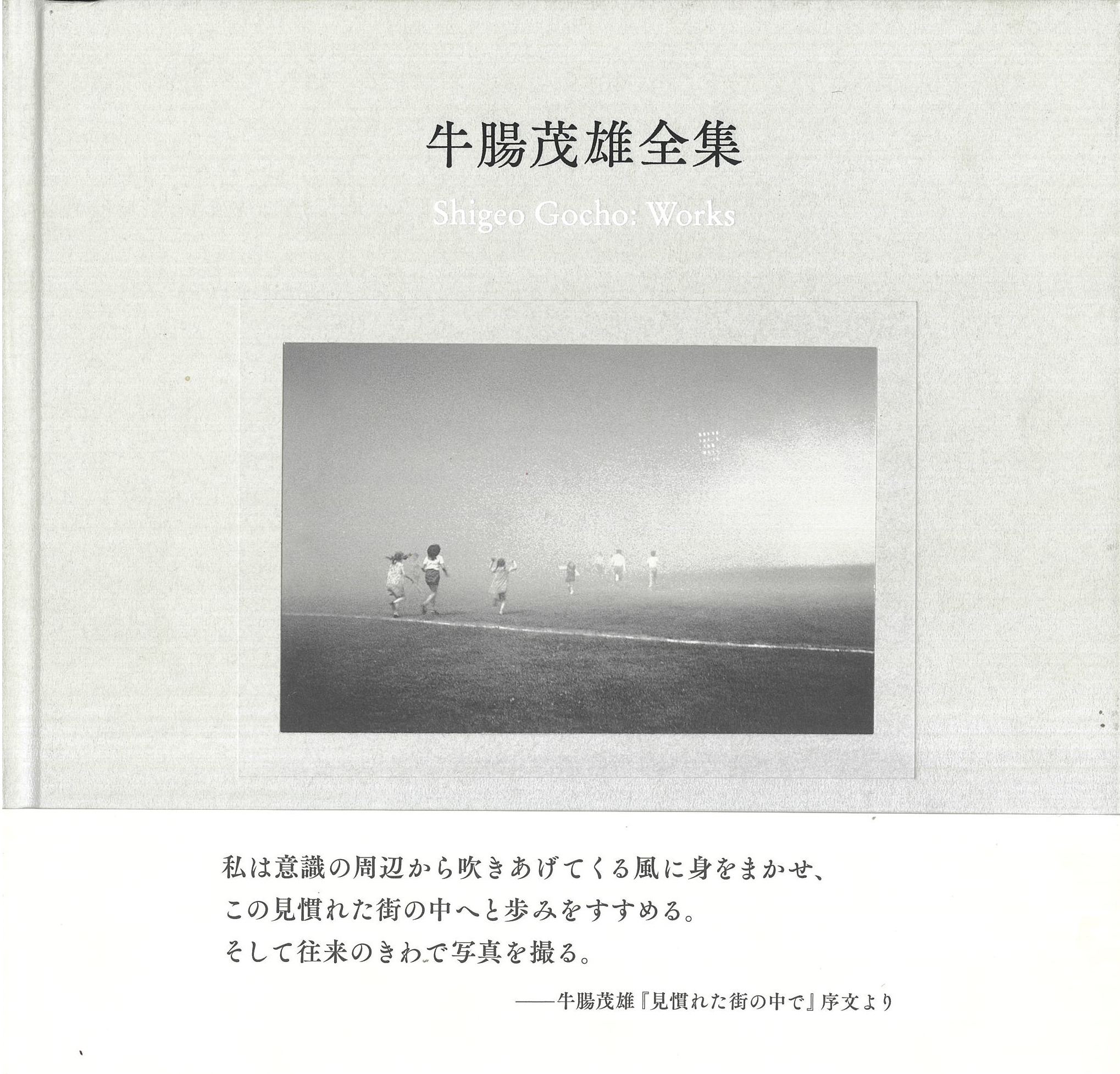

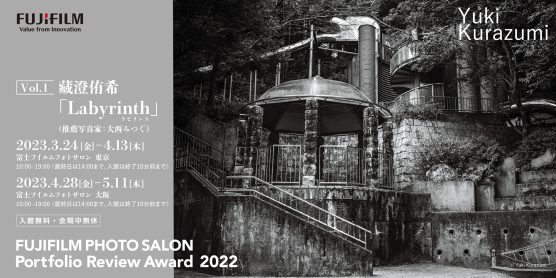

・藏澄侑希「Labyrinth」 (推薦写真家:大西みつぐ)

藏澄侑希 (くらずみ ゆうき)

1989年 山口県生まれ

日本大学藝術学部 写真学科卒業

元「週刊女性」編集部専属カメラマン

日本雑誌協会 編集委員長賞受賞

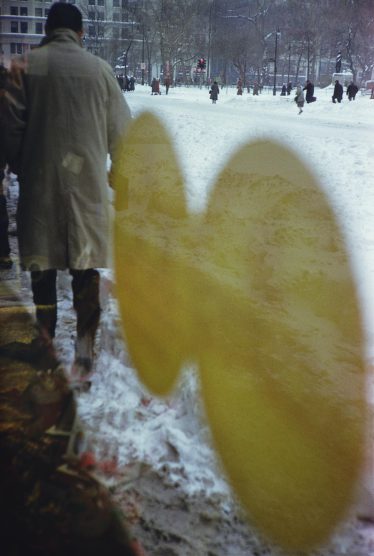

・水野景子「“Tokimeki” moment」 (推薦写真家:尾仲浩二)

水野景子(みずのけいこ)

1980年 岐阜県生まれ

2002年~看護師として総合病院にて働く。

2010年~ワーキングホリデーでニュージーランドへ行ったのを皮切りに、帰国後も日本で看護師の仕事をしながら、イギリスやアイルランドへの短期語学留学や福祉ボランティアの経験を経て、今に至る。

2021~2022年「LIFE,LOMO」

(東京・ギャラリー世田谷233)出展

2022年「intersection14」

(名古屋・#1010)出展、ほか出展多数。

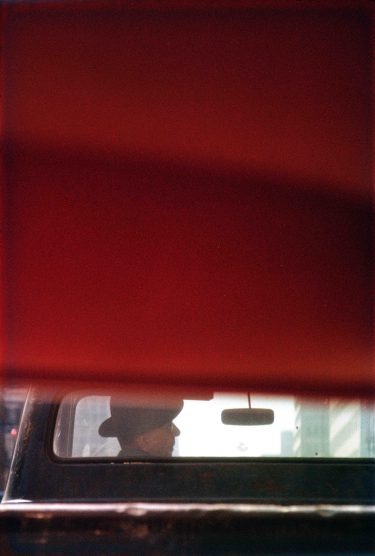

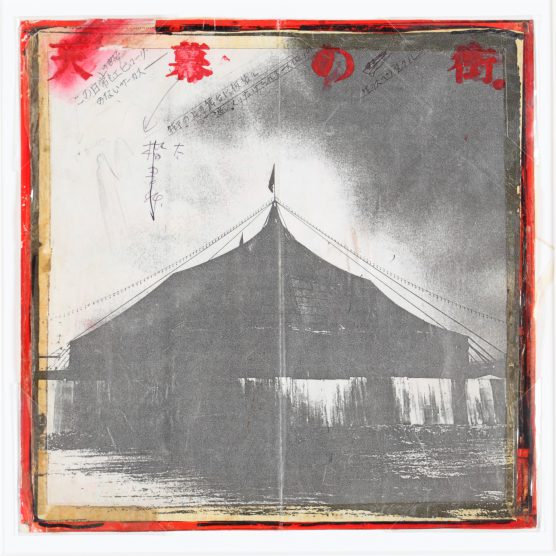

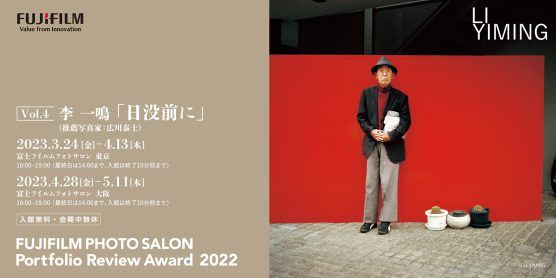

・李 一鳴「日没前に」 (推薦写真家:広川泰士)

李 一鸣 (り いちめい)

1997年 中国・天津市生まれ

2020年 大学卒業後、東京へ留学。

以降、写真家として作品制作を行う。

2023年 武蔵野美術大学大学院

映像・写真コース在学中

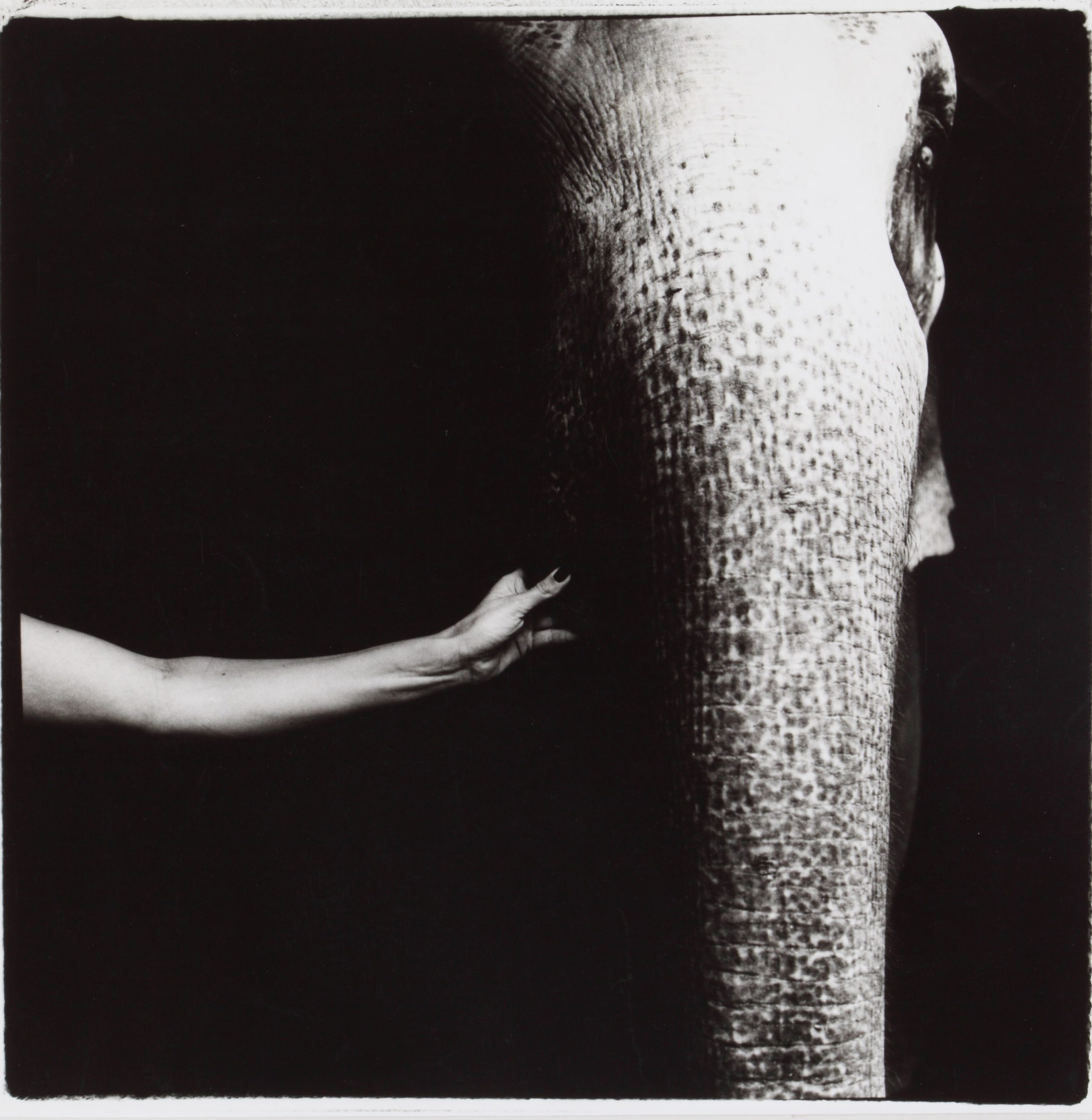

・杉村友弘「友」 (推薦写真家:高砂淳二)

杉村友弘(すぎむらともひろ)

1982年 広島県生まれ

2007年 初めてイルカと泳ぎ、イルカと見つめ合いその瞬間を写真に収めたことを

きっかけに写真を本格的に始める。

主にイルカとクジラを撮影し、技術向上のため風景やダンス等も撮影する。

2011年 富士フイルムフォトコンテスト 第51回 自由写真部門 金賞受賞

2014年 地球の海フォトコンテスト 2014年 エリア賞 タヒチ賞受賞

2018年 日本テレビ「所さんの目がテン!」第1422回 イルカの科学 映像提供

富士フィルムフォトサロンHP:https://fujifilmsquare.jp/exhibition/230324_01.html